云南艺术基金|李晓林教授为“绝版木刻艺术主题创作人才培训”项目授课

云南艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目"绝版木刻艺术主题创作人才培训"荣幸地邀请了中央美术学院教授、博士研究生导师李晓林教授进行授课。李晓林教授担任第五届中国美术家协会水彩艺术委员会副主任,中国美术家协会国家重大题材美术创作委员会委员,作为中国国家画院的资深研究员和文化部国家重大现实题材美术创作的评审专家,李晓林教授拥有卓越的艺术成就和广泛的影响力。他曾连续三届担任中国艺术节评委,并在多届全国美展和全国青年美展中担任评委,为推动我国美术事业的发展做出了重要贡献。此次,李教授带领学员在普洱孟连、澜沧展开为期三天的艺术采风。

在采风过程中,李教授提到艺术创作的根须,要深扎在生活的土壤里,采风的首要任务是读懂土地并深入观察地域风貌、感受风土人情、贴近人物生活环境,将这些鲜活的生活印记转化为创作素材。七彩云南的山川草木、烟火日常,本就是最生动的画卷。中国画家自解放以来便以这片土地为灵感源泉,早期许多经典作品正是因此焕发永恒的生命力。

针对如何从写生中提取创作元素这一核心问题,李教授分享了首先要用“画家的眼睛”捕捉细节,无论是速写记录还是照片留存,都需聚焦人物动态、环境特色等关键信息;其次,要善用水彩等多元艺术语言传递人物性格与场景温度,让素材从“记录”升华为“表达”;再次,避免单纯的技巧堆积,需以“构思”为灵魂,可以从生活故事、经典名著、音乐旋律中汲取灵感,在广泛的艺术熏陶中培养畅想能力,让作品既有温度又有深度。

好的构思需要好的语言来承载,只有功底扎实、表达精准,才能让灵感真正落地成画。

次日李教授分别以孟连哈尼族阿卡支系的布南、老达保拉祜族扎那区为模特进行水彩人物写生示范,他边绘边讲,指出艺术能力的提升没有捷径,鼓励学员保持对创作的极大热情,笔不离手,在反复练习中打磨造型能力。每一张速写、每一次观察,都是在为未来的创作厚积薄发。

写生示范结束,哈尼族阿卡模特布南热情的与李教授合影留念,学员们也纷纷表示通过李教授的示范性指导,深刻认识到保持创作热情、坚持笔不离手勤,是实现灵感落地与作品深度表达的关键路径。

晚间作品指导阶段,学员们把纷纷把白天自己创作的稿子给李教授看,他特别提醒,艺术本是情感的流动,要带着欢乐的心境去画,真诚的表达远比刻意技巧化更动人,同时,他建议学员注重交流与拓展,可以多与同行探讨创作心得,碰撞思路;也可针对性地研究同色系大师的经典作品,既能拓宽色彩运用的视野,也能为个人风格的形成注入更丰富的灵感。

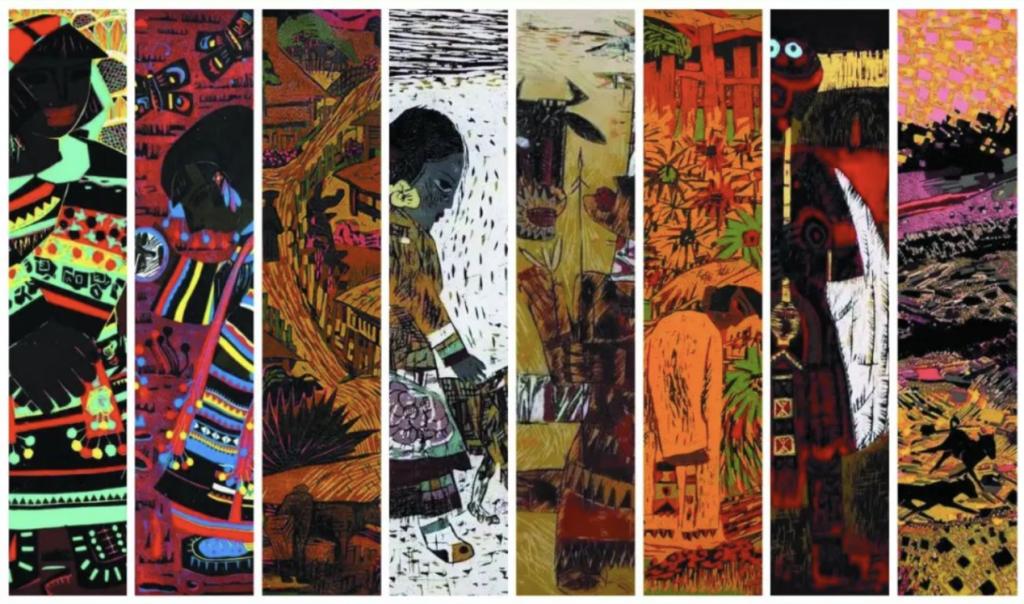

李教授以《写生与创作——我的绘画实践》主题进行讲座,分享其艺术实践历程:从山西扶贫经历创作陕北题材《赶牲灵》石版画,到学习美柔汀技法完成《遥远的河流》铜版画;在央美读研期间创作《种子》、《父与子》系列,后转向水彩人物画。他结合吴长江、徐冰的教学案例,强调央美多元教学对创作的影响,提出写生需深入观察对象性格与心理。此外,他为《读者》画插图,并受矿难启发用法式独幅版画创作《幸存者》系列。虽重视写生(如新疆采风),但不排斥照片辅助创作,最终拓展至油画领域,完成晋商主题等国家创作。

此次采风实践中李教授的经验分享既是对传统木刻艺术传承的注解,为学生打开了从采风到创作的清晰路径。后续学生将结合采风素材开展绝版木刻创作,让课堂所学与生活所悟碰撞出更鲜活的艺术火花。

普洱学院艺术学院供稿

2025年7月4日